周振清

圖一:1972年人民美術出版社出版的《生命線》連環畫畫冊首頁。

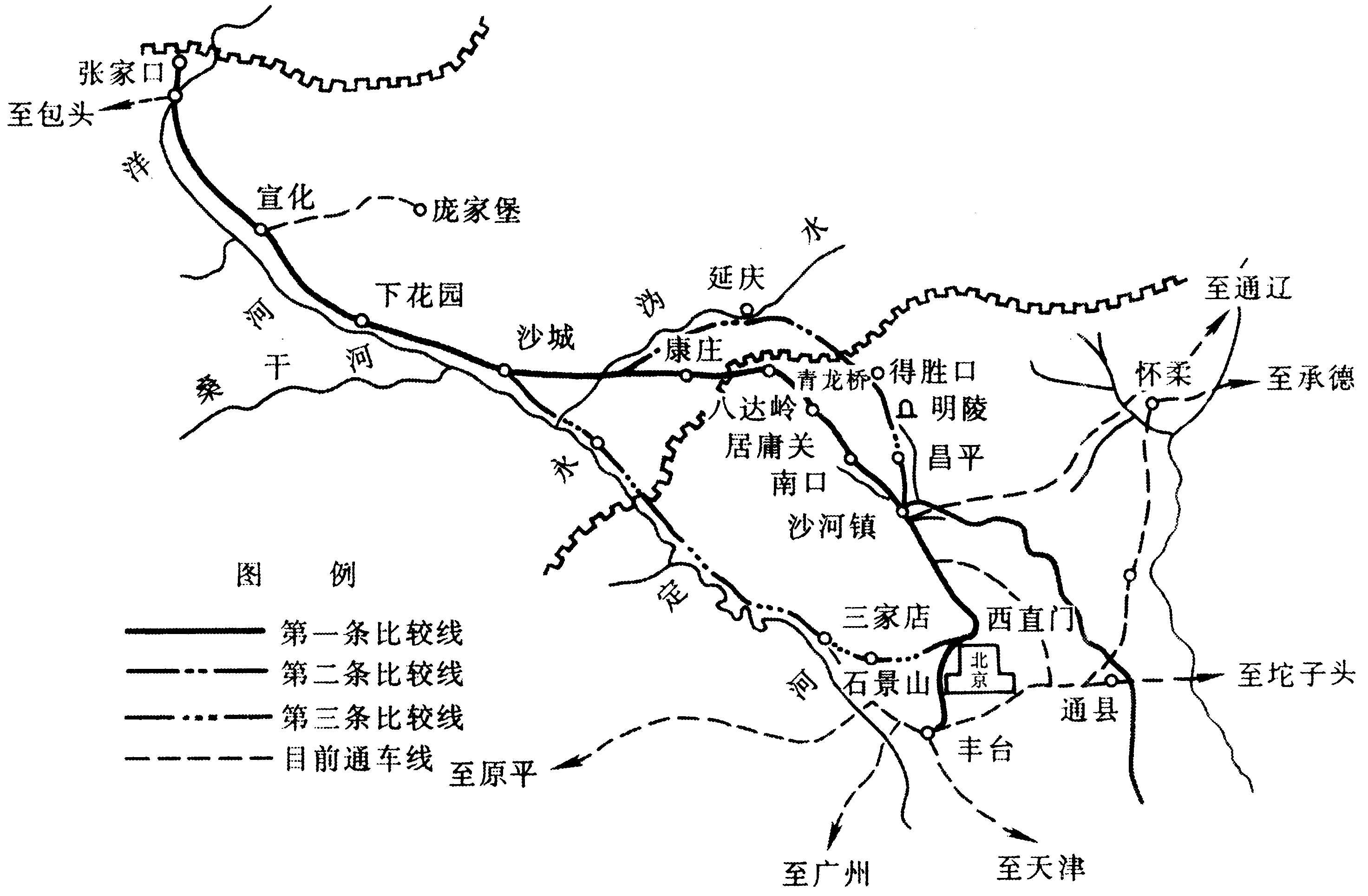

圖二:司機長操縱列車奔向北京。

前些天,北京的幾位朋友告訴我,40多年前,我和幾位業余畫友在張家口鐵路地區黨委的關懷和支持下,集體創作的那本叫 《生命線》的連環畫,又由出版社再版發行了,我內心非常激動。

幾天來,那些催人淚下的如煙往事,就像經典的老影片,又在我的 “記憶小影院”里,重新放映起來了。

44年前,張家口鐵路地區的職工們為搶救一個幼兒的生命,提前開出了一列直達北京的 “特別貨車”,震動全國。

1971年12月22日下午,一對年輕的農民夫婦抱著一個一歲多的孩子來到張家口南站,萬分焦急地請求鐵路上的親人們趕快救救他們的孩子……

丈夫叫張沛濃,是河北懷安縣農民。他們的孩子不小心把一顆老玉米粒吞進氣管里,張家口市各家醫院都沒有這種小號的氣管鏡,必須盡快去北京大醫院救治,而當時去北京的列車要等到第二天才有。怎么辦?兩口子急得直哭。

客運值班員、共產黨員劉玉榮了解情況后,立即跑去運轉室向分局領導匯報。 北京鐵路分局調度所獲悉后,火速安排。當時張家口南站正有一列準備開往北京的096次貨物列車,原計劃40分鐘后發車,經上級批準,調度部門決定096次貨車提前40分鐘開行,直達北京,盡最大努力爭取時間,搶救這個幼小的生命!在各方努力下,幼兒最終脫離危險,順利得救。

1972年3月7日的 《人民日報》以 《生命線》為題,刊發了長篇通訊,這個感人的故事迅速在神州大地傳開。

張家口鐵路地區黨委決定抽調美工、編寫人員,成立 《生命線》職工業余美術創作組,開始創作《生命線》連環畫。創作組由魏占茹負責領導,組員由王熙茜、董兆貴、粱振津、揚葆山和我組成。當時全國各地共有8個地方的美術工作者,不約而同地以這一故事為題材開始創作連環畫。

我們創作組先后采訪了張家口南站客運值班員劉玉榮、同仁醫院老專家徐蔭祥教授,以及分局列車調度所有關人員。

我們的創作并不是一帆風順的。雖然我們很快畫出了草圖,但是大家心里都沒底,因為我們都是業余美術愛好者,誰都沒有接受過正規的美術培訓,卻又承擔了如此重大題材的創作任務。按照計劃,我們還要在權威的人民美術出版社出版,大家不由得為自己的繪畫能力擔心。這時,有人打聽到張家口日報社的美術編輯也正在創作 《生命線》連環畫,于是,我們決定去張家口日報社參觀取經。

正稿完成后,我們送到人民美術出版社,姜維樸社長熱情接待了我們,并當即一張張親自審查我們的畫稿。他在肯定了一些畫稿的生動、有生活氣息等優點和成績之后,又指出了一些畫面的不足。經過我們反復修改后,終于全部順利通過。

1972年10月,人民美術出版社出版了第一版 《生命線》連環畫,在全國新華書店發行。

屈指算來,這個催人淚下的感人故事已經過去44年了,當年故事中的許多人員都已離休、退休了。

故事中,第一個接待生病幼兒的鐵路職工劉玉榮,當年只有38歲,如今她已82歲了。當我打聽到她家的電話號碼,告訴她 《生命線》連環畫再版的消息時,她很激動:“小周 (我也80多了),咱們鐵路職工,就是要為人民服務,當年咱們做了點好事,幾十年啦,沒想到人們還沒忘記咱們!”

當年和我一起參加創作的同事們,幾乎都已進入耄耋之年,負責腳本編寫的主筆李福祥已經77歲,身體不太好,但一提起當年我們創作期間的那些故事,仍然十分激動。

的確,每當想起故事中的那些瞬間,仍能感受到鐵路職工那一顆顆真誠火熱的心。鐵路是國家交通大動脈,作為鐵路人,無論在哪一個崗位都應該體會到 “人民鐵路為人民”既是責任,也是自豪和光榮。

本文圖片由周振清提供

免責聲明:本網站所刊載信息,不代表本站觀點。所轉載內容之原創性、真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考并自行核實。