正逢假期,我們一家相聚在北京。應正在高校學習鐵路運輸專業的兒子要求,我們決定到中國鐵道博物館正陽門館參觀。

多年前,我就聽說過,中國鐵道博物館有三個館:正陽門館、東郊館和詹天佑紀念館。由于此次我們在北京停留的時間有限,只能就近參觀正陽門館。在入館處,我閱讀了簡介資料。原來早年的正陽門東車站,也叫北京站,俗稱前門站。1901年,英國侵略軍強行將津盧鐵路從馬家堡延展至正陽門 (即前門),開始修建 “京奉鐵路正陽門東車站”,1906年竣工并開通使用。1959年9月15日,新建的北京站開通運營,正陽門東車站退役。

博物館內分為 “蹣跚起步” “步履維艱” “奮發圖強”“長足進步”和 “科學發展”五大部分,向人們展示了自清朝末年至今,我國140年來的鐵路發展史。一樓入口處,一臺老式小型蒸汽機車停放在正門處。因為機車兩側各畫有一條龍,遂命名為 “龍號”,這是中國人自己制造的第一臺蒸汽機車。

踱步而入,一臺老式車票印刷機使我又想起那個使用老式硬板票的年代。記得15歲那年,我第一次在武昌站坐火車去荊門看望父親,那時的票就是老式硬板票,大小如同胸牌,硬紙質材料制作,上面印有日期、面值、車次等內容。

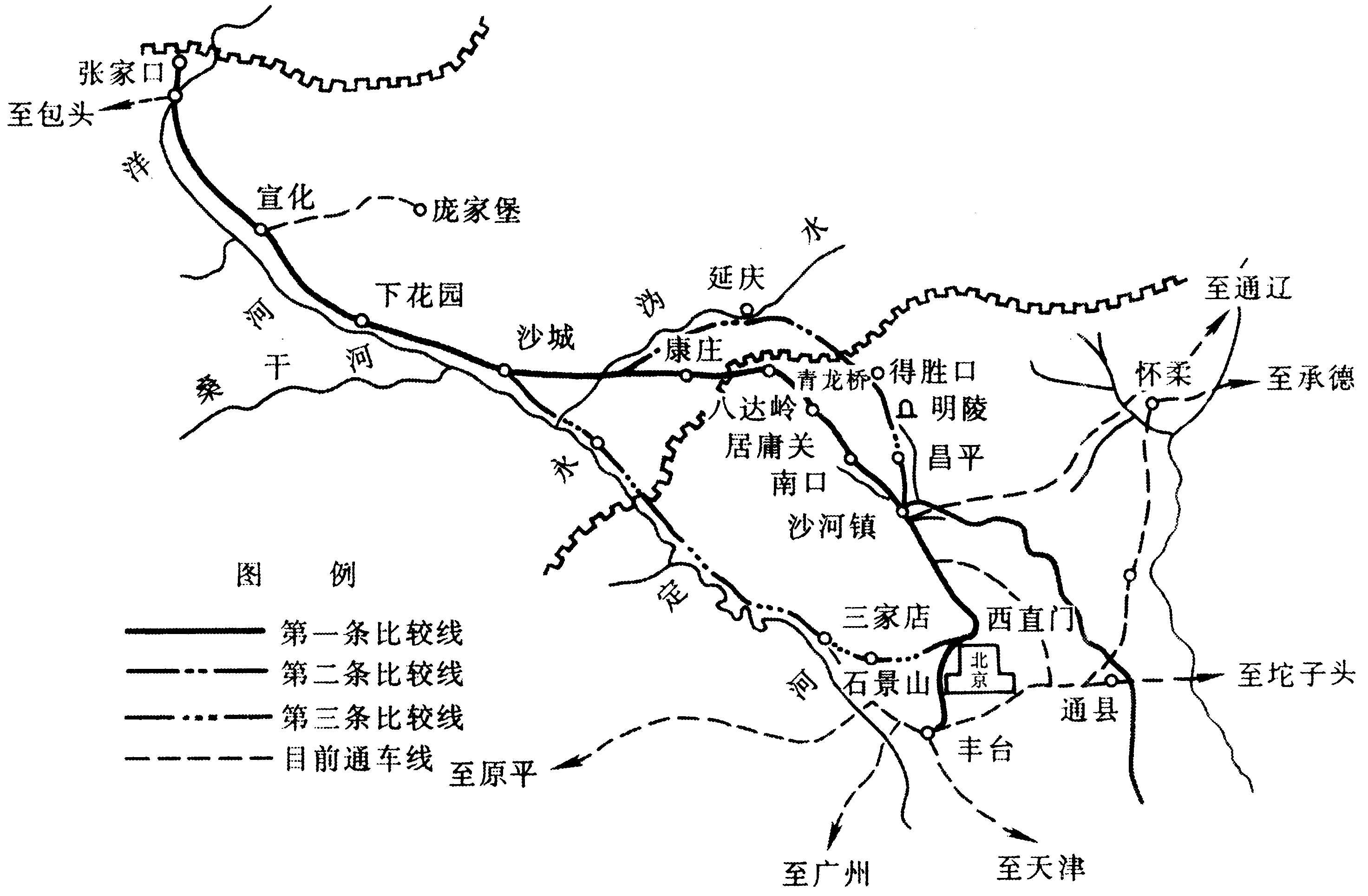

進門左拐,一尊中國鐵路的開創者詹天佑的雕像矗立在我的面前,我凝視著,不由自主地回想起書中描寫他修建鐵路的事跡和他對中國鐵路所做的貢獻。在雕像四周的墻壁上掛滿了一幅幅見證鐵路發展的老照片,看上去是那么的陳舊,陳舊中又透出世事的滄桑。一個個櫥窗里,陳列著一件件記錄歲月的物件,看著這些鋼軌、枕木、洋鎬、信號燈、獎章、路徽……每一件東西都是一個故事。

我看到一把用得禿得不能再禿、斷了鎬把的鎬頭,一瞬間讓我想起了已去世的老父親。我的父親當了一輩子的養路工,直到他退休后,他最愛穿的還是一身鐵路制服。如今看到這些物件,我的內心徒增了一些傷感,眼里不覺地泛起了淚花。

參觀中國鐵道博物館正陽館后,我親身感受到了我國鐵路的發展史。從蒸汽機車到內燃機車,又到電力機車;從慢車、快車、特快列車到動車,一直到現在的高鐵,我都是見證者。

這次參觀讓兒子大開眼界,他作為一名學鐵路運輸的高校生,不僅了解了有關鐵路的歷史,而且還看到了中國自行生產的第一臺機車。從 “東方紅”到 “和諧號”,鐵路的發展經過了漫長的歲月。

我有近30年的路齡,作為一名老鐵路的后代,我從最初的養路工到今天的編組站基層貨運管理人員,一步步走來感觸良多。對于鐵路這個龐大的聯動體,我深知自己只懂得一點點皮毛,我的短板還很多。這次參觀鐵路博物館后我仿佛找到了答案,那就是在 “安全優質、興路強國”新時期鐵路精神的指引下,時刻牢記自己的責任與使命,為鐵路美好明天作貢獻。 徐志強

免責聲明:本網站所刊載信息,不代表本站觀點。所轉載內容之原創性、真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考并自行核實。